随着区块链技术的不断发展,传统的单片链架构逐渐暴露出可扩展性和效率方面的局限性。为了解决这些问题,模块化区块链应运而生,其中数据可用性层(Data Availability Layer,简称DA)成为提升区块链性能的关键组件。本文将深入探讨模块化区块链的演变、数据可用性层的概念及其在实际应用中的表现。

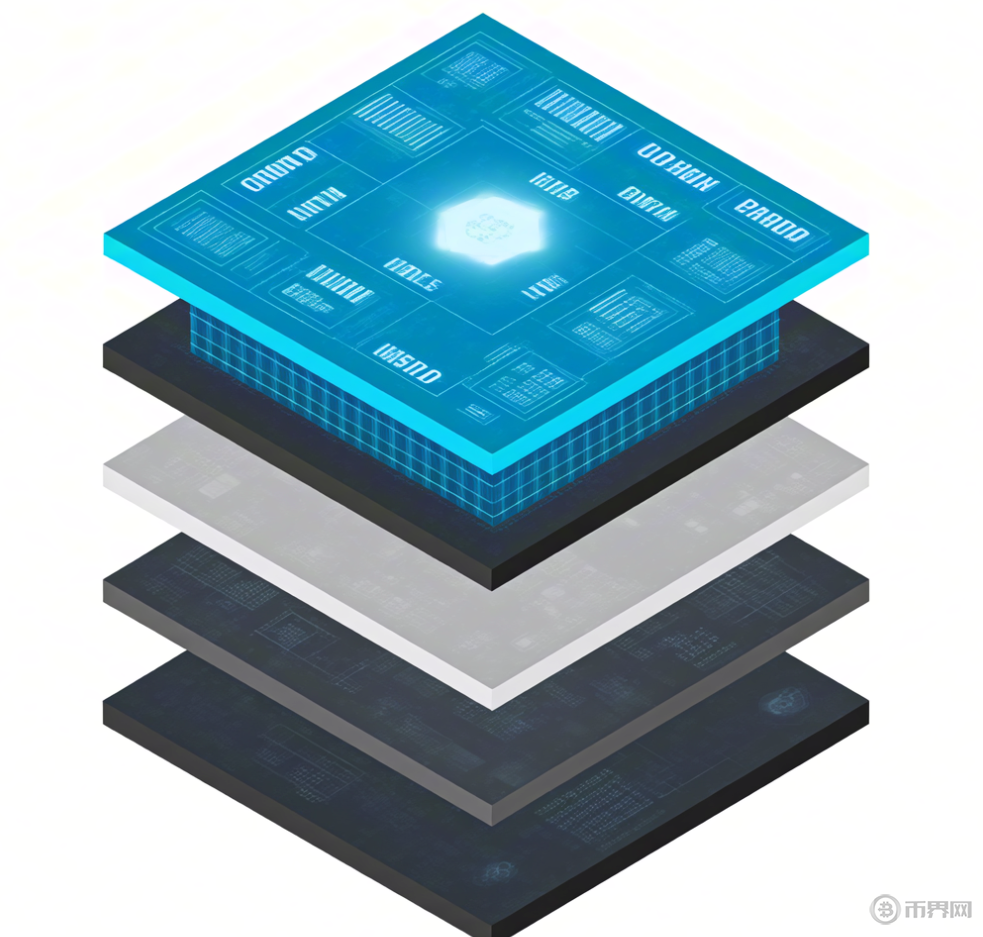

传统的单片链(Monolithic Blockchain)将执行、共识和数据存储等功能集成在同一链上,导致系统负载过重,限制了可扩展性。模块化区块链通过将这些功能拆分为独立的层,每一层专注于特定任务,从而提高了系统的灵活性和效率。

模块化区块链通常由以下核心组件组成:

执行层:负责处理交易和智能合约的执行。

共识层:确保网络中的节点就交易顺序和状态达成一致。

数据可用性层(DA):保证交易数据的发布和可访问性,确保所有节点都能获取并验证数据。

数据可用性层旨在确保区块链网络中的交易数据被正确发布并可供所有参与者访问。它通过允许节点在短时间内下载和验证数据,来证明数据的存在和完整性。值得注意的是,数据可用性层关注的是数据的发布和临时存储,而非长期存储。

通过将数据可用性作为一个独立的层,区块链可以减少每个节点需要存储和处理的数据量,从而提高网络的可扩展性和效率。例如,轻节点可以通过数据可用性采样技术,仅下载部分数据来验证整个区块的数据可用性,降低了对资源的需求。

Celestia是首个专注于数据可用性和共识的模块化区块链。它通过数据可用性采样(DAS)技术,允许轻节点高效地验证数据的可用性,而无需下载完整的区块数据。这种方法大幅降低了节点的运行成本,并提高了网络的可扩展性。

EigenLayer引入了再质押(Restaking)机制,允许以太坊的质押者将他们的质押资产重新用于其他协议的安全保障。通过这种方式,EigenLayer为其他链和协议提供数据可用性和验证服务,增强了整个生态系统的协同能力。例如,通过再质押机制,Rollup 或其他 L2 网络可以借助以太坊主网的安全性,从而实现更强的数据可用性保障。这种方式不仅优化了资源配置,也增强了以太坊生态的可组合性。

以太坊的模块化发展推动了 Rollups 技术的兴起,包括 Optimistic Rollups 和 zk-Rollups。这些 Layer 2 解决方案通过将执行层移出主链,大大提升了交易处理速度和吞吐量。然而,它们仍需依赖一个高效且去中心化的数据可用性层来发布交易数据。Celestia 等 DA 项目正逐步成为 Rollups 的理想数据发布平台,允许 Rollups 将数据发布到 DA 层,而不再完全依赖以太坊主链,从而进一步降低成本、提升性能。

除了以太坊 Rollups,多个新兴链项目也在积极构建或集成自己的 DA 层。例如,Avail 是由 Polygon Labs 推出的专注 DA 的区块链网络,旨在服务多链生态,提升其数据可用性与扩展性;Celestia 上也正在孵化多个专为 DA 服务设计的 Rollup 应用。再如 NEAR 推出的 Shard DA,也在向模块化方向演进,计划服务其 L2 生态。

虽然 DA 层为可扩展性问题提供了突破口,但在实践中仍面临诸多挑战。例如:

数据可用性欺诈风险:即便数据已发布,节点如何验证其完整性仍是难题。

DAS 技术的落地:如何在保持轻节点高效性的同时确保验证准确性,需要持续优化采样算法。

交互复杂性:Rollup、DA 层与共识层之间的交互机制复杂,可能引发同步问题。

为此,诸如 Celestia 采用的 Namespaced Merkle Tree(NMT)结构,已经可以支持更高效的数据分片验证,同时 Cosmos SDK 等开发框架也在持续完善模块化堆栈的标准化。

随着 Rollups、L3 和 AppChain 的不断繁荣,对 DA 层的需求将呈现爆发式增长。2025 年,模块化区块链或将成为 Layer 2 标配架构,DA 层的发展将深刻影响整个 Web3 基础设施。我们可以预见,未来将出现如下趋势:

多DA共存:Celestia、EigenDA、Avail 等将形成多极竞争格局。

跨链DA服务:DA 层可能成为跨链中立的基础服务,支持多链协议。

标准化与互操作:围绕 DA 层的标准将推动模块化生态的高度协同。

模块化区块链的崛起标志着区块链基础设施从“功能一体”走向“功能解耦”的新时代,而数据可用性层正是这一演化中不可或缺的中枢部分。通过引入高效、可验证、低成本的数据发布机制,DA 层为 Rollup 和 L2 网络提供了强有力的支持。Celestia、EigenLayer 等项目正在引领这一方向的变革,也为未来区块链的性能和扩展性打下坚实基础。面向未来,DA 层的演进不仅将影响区块链技术路线,也将为构建真正可用、普惠且去中心化的 Web3 世界铺平道路。